楚 风 汉 韵 之 七

【至楚灭国表前】

这是楚灭国统计表。按流行的说法,楚国在其开疆拓土的进程中先后灭掉大小诸侯国和部族共六十余个,而有确切文字记载的只有四十一个。

铜簠

大家面前的这件文物是春秋早期的,名叫铜簠。(铜簠图)它通高18.5,口径28,宽22厘米,于1987年在小河镇朱市砖瓦厂出土,现藏于襄阳博物馆。这是原件的复制品,它由器盖和器身扣合而成,呈长方形,盖、身大致相同。器身通体饰变体凤鸟纹。其盖内和器底上有相同的铭文三十一字:“隹(唯)正月初吉壬申,蔡大善(膳) 乍(作)其, 其万年眉寿无疆,子=孙=永宝用之”。这段铭文告诉我们,此器的主人是蔡大膳,蔡,指蔡国,最开始建都在今河南省上蔡县。膳夫,据《史书》的记载,是管理王家饮食的官吏,乃食官之长,王之近臣,器主人的名。掌管蔡国国王饮食的官吏为何死后葬在当时作为楚郢都(今名叫楚皇城)的西北面呢?此问在《史记·蔡世家》中有答案:这就是在楚文王时,楚国打败了蔡国,蔡国国王哀候献舞后被楚军俘获带回楚国被囚禁在郢都附近,哀候在楚国被囚禁了九年之后死在楚国。既然蔡哀候作为楚国俘虏死在楚国,那么,蔡大膳夫 随其主子被俘虏到楚国,最后客死于楚国,并葬于楚郢都西北面,也就是很自然的事了。

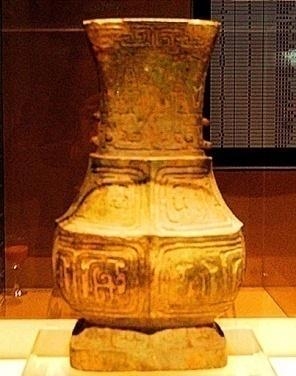

春秋铜方壶

铜方壶:春秋早期,通高53厘米、重13公斤。1975年冬出土于楚皇城内,缺盖,长方形敞口,长束颈,溜肩,方形鼓腹,长方圈足。颈侧附对称两鋬,已残缺。口部、腹部饰窃曲纹,颈部饰环带纹,圈足上部饰变形窃曲纹。整个器形显得厚重、粗犷,具有浓厚的中原文化特征,它说明楚文化在形成的过程中吸收、融合了中原文化的元素,而春秋早期正是楚文化的形成时期。

这一排展柜展示的是郑集蒋湾村母牛山出土的一套春秋中期青铜礼器,有鼎、簠、缶、盘、匜,是典型的楚文化组合,它的制作精细,造型美观,纹饰以繁缛细密的蟠虺(hui)纹为主。这组器物精巧清秀,与刚才看到的铜方壶的那种浑朴粗犷的中原风格不一样了,这说明此时的楚文化已形成

东汉铜樽

春秋铜盏

地址:宜城市融媒体中心(宜城大道39号) 邮编:441400

联系电话:0710-4221100 360网站安全检测平台

工信部备案编号:鄂ICP备20009678号-1

互联网新闻信息服务登记备案号:鄂新网备0304号

清廉宜城