楚 风 汉 韵 之 二 十 三

东汉錾刻人物凤鸟变体细颈瓶:

通高2.8、腹径16.2厘米。小口,细长颈、溜肩,鼓腹,圈足外撇。器身錾刻人物凤鸟变体龙纹五组。颈部两组:上部一组是两变体龙纹呈爬山状,分别自两山凹向两山顶登起,两座山峰下面的平地上各有一人一凤鸟,其中一人以左手握着一凤鸟的颈部,另一人呈喂鸟食状,凤鸟两翅向上张开,颈、头上扬,口张开呈接食状,下部一组是两变体龙,分别自两山凹向两山峰登起,另有两变体龙分别在两山峰下的平地呈奔跑状。肩部一组纹饰因残缺,目前可看清的是四个变形人物呈蹲状,蹲卧于四个山凹处,双臂交于胸前并触地。腹部一组共分三层,上层是七只凤鸟双翅均向背后张开,呈爬山状,分别自山凹向山顶登起;中层是六个变体龙呈爬山状,分别自山凹向山顶登爬,中间有人物一手握住一只凤鸟的颈部,凤鸟呈扑腾状;下层是七个龙首人身的动物呈不同的舞蹈状。圈足上一组是四个长有翅膀的羽龙呈奔跑状。这些纹饰很有可能反映的是神话故事,但具体内容目前还不知晓,有待进一步考证研究。

铜樽:

东汉,高22.3、口径22.7厘米。带盖,体呈圆柱形,直口,直腹较深,平底,下承三兽足。盖顶部较平,上有三羊形钮,中有一圆环,环四周錾刻有四个柿蒂纹,柿蒂纹之间錾刻四只虎纹。

青铜博山香炉:

东汉,由盖、身、座、承盘四部分组成。器盖呈圆锥形,镂孔,盖顶立一孔雀开屏,器身呈垂腹杯形,器身与器座之间立一高鼻胡人,胡人头顶器身,跪坐于器座之上,器座置于承盘之中。博山香炉是汉晋时期常用的焚香器具,除青铜之外,还有陶瓷制作的。因其盖呈山形,山形重叠,其间多雕刻飞禽走兽,象似传说的海上仙山之一博山(另两座仙山为蓬莱,瀛洲)而得名。当炉内燃烧香料时,香烟从山形盖的镂孔中飘出,犹如仙气缭绕,给人以置身仙境的感觉。

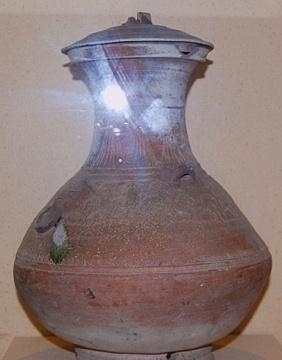

东汉釉陶壶

东汉三角线纹釉陶壶:

高26.3、口径12.5、腹径20.7厘米。盘口,束颈,溜肩,鼓腹,双耳,圈足。肩部饰三角线纹、二道凹弦纹,腹部饰二周凹弦纹。圈足有两圆孔。颈腹有二处滴绿釉现象。

东汉刻划细颈瓶:

高24.6、口径4、腹径15.9厘米。直口,细长颈,溜肩,鼓腹,圈足略外撇。口饰一周凹弦纹,颈部饰一周圈点纹,其下刻划长三角线纹,肩部饰刻划半圆形线条纹,肩与腹之间刻凹弦纹两周,腹部刻划鳞纹。施釉不及底,有脱落现象。

东汉四系釉陶罐:高13.6、口径8.2、腹径18.8厘米。1980年郑集赤湖台子包征集。敛口,溜肩,鼓腹,四小系,平底。肩、腹各饰一周凹弦纹。

陶屋:

呈长方形,为单檐硬山顶式,正面外纵墙中间开一门,门内纵墙相隔,墙中间开一门进厅堂。两侧横墙体上刻划有一立柱,两斜柱,一横梁,象征木构列架,屋顶为两面坡,上刻划瓦形纹饰,象征覆盖陶瓦。在内纵墙外侧和后面外纵墙内侧地面上对称排列6个圆孔,象征柱洞,可插入木柱,据此推断,该房屋应为杆栏式建筑。

陶井:

井栏高出地面,侈口,束颈,斜肩,栏身呈圆筒状。颈部刻划水波纹,肩部为三角形纹,栏身刻划菱形纹,栏下为圆形台基,等分四个方形柱础,础中间有圆孔以立木柱,木柱上承四坡式亭盖。

东汉釉陶双耳仓:

高15.8、口径9.9、腹径15.3厘米。直口,溜肩,直腹,两横耳,平底。肩部有二周凹弦纹,腹部有四周凹弦纹,器身施薄釉。

东汉刻划几何纹釉陶灶:

通高14.5、长31.3厘米。灶身呈长方形。灶上三眼置三釜与灶连为一体,其下与火堂相通,火口为正方形,上有一档风火墙板,火口左下方有一人,呈跪姿,上身已残缺,此人应为向灶堂添柴看火之人。灶后端置一烟囱。灶面刻划几何纹、直线纹,侧面及后部划双线纹,灶前挡火墙刻划三角纹间四道凹弦纹。由该灶的功能可知,早在东汉时,古人就已发明了节能灶。

釉陶:

胎质多为普通陶土,胎多红色,釉以绿色为主,其次是黄色、黄褐色等色低温铅釉,以700-800℃火候烧成,西汉晚期开始出现,东汉时盛行,当时多作为随葬明器。东汉是釉陶器最发达的时期,釉陶器的种类有壶、樽、罐、洗、博山炉、瓶等,还有坞堡建筑模型和佣人、猴、鸭、狗、鸡等陶塑。

银耳杯东汉:

长15,口宽9.6厘米。口呈椭圆形,口上两侧附圆弧形耳,深腹,平底。古人饮酒的用具,相当于现在的酒杯。

银碗、铜碗、铜奁(古人装各种首饰盒梳妆用具的盒子)、铜灯(照明)。灯:圆形,平口,直壁,平底,三蹄足。壁中部置曲柄。

地址:宜城市融媒体中心(宜城大道39号) 邮编:441400

联系电话:0710-4221100 360网站安全检测平台

工信部备案编号:鄂ICP备20009678号-1

互联网新闻信息服务登记备案号:鄂新网备0304号

清廉宜城